テクノロジーの急速な進化により、AIは私たちの仕事環境に革命的な変化をもたらしています。特に30代・40代のビジネスパーソンにとって、AIとの共存は避けて通れない課題となっています。

この記事では、AIを活用した最新の仕事の形や業界別の事例、そして将来性について詳しく解説します。AI時代を生き抜くためのスキルや心構えも紹介するので、キャリアアップを目指す方は必見です。

AIが変える仕事の現在地

AIの進化は、単なる業務の自動化だけでなく、仕事の本質そのものを変革しています。2022年のChatGPTの登場以降、生成AIの台頭により「AIに奪われる」という恐れから「AIと共に働く」時代へと急速に移行しています。

現在のAI活用トレンドの中心は、定型業務の効率化から創造的な業務支援へとシフトしています。例えば、データ入力や文書作成といった単純作業はAIが担い、人間はより戦略的な意思決定や創造的な問題解決に集中するという役割分担が進んでいます。

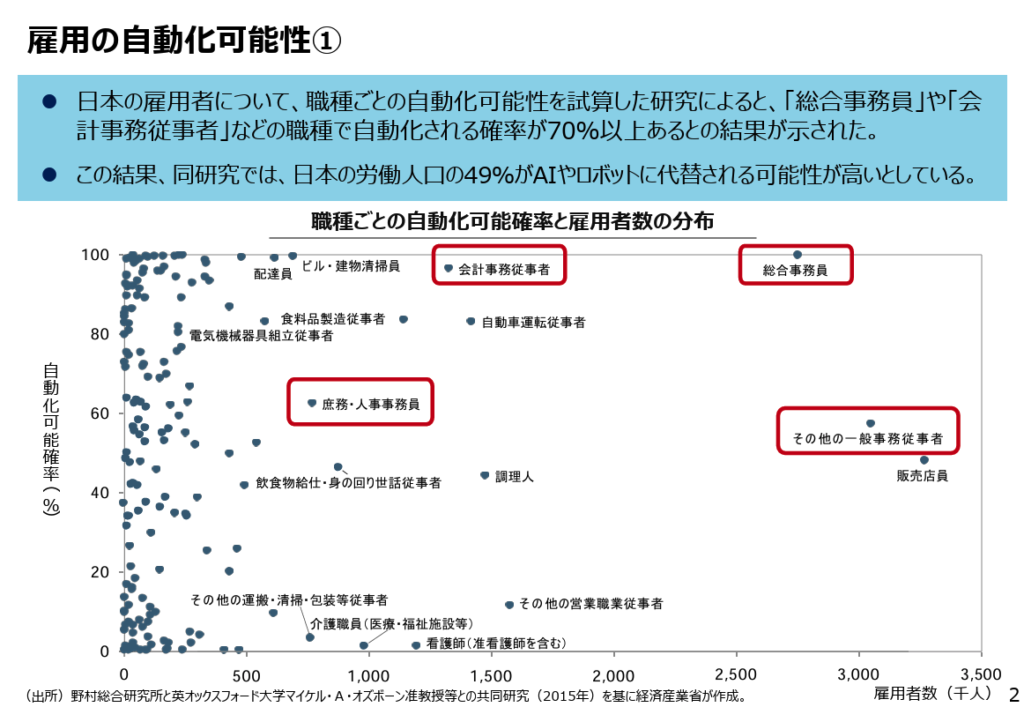

経済産業省の調査によれば、今後、約半数の仕事がAIによって大きく変化すると予測されています。しかし重要なのは、AIが人間の仕事を「奪う」のではなく「変える」という点です。実際、AIによって単純作業が自動化される一方で、AIを管理・運用する新たな職種も生まれています。

特に注目すべき点は、AIと人間の「協働モデル」の台頭です。例えば医療現場では、AIが画像診断の一次スクリーニングを行い、医師が最終判断と患者への説明を担当するという分業が進んでいます。このように、AIと人間がそれぞれの強みを活かす「ハイブリッドモデル」が今後のスタンダードになると考えられています。

業界別に見るAI活用の具体的な事例

様々な業界で急速に広がる生成AI技術は、企業の成長戦略に大きな変革をもたらしています。各分野での具体的な活用事例をご紹介します。

製造業

製造業では、熟練技能の伝承が大きな課題でしたが、中島合金株式会社は生成AIを活用した品質安定化プラットフォーム「Hepaisto」を導入。職人の経験に基づく添加剤投入量の判断をAIが数値化し、品質の安定と生産性向上を実現しました。また、NECは生成AI技術を活用した「世界モデル」を開発し、ロボットが初見の環境でも適応して動作できる技術を確立しています。

建設・建築業

株式会社大林組は、生成AIを活用したファサードデザイン自動生成技術「AiCorb」を開発。スケッチや3DモデルのアウトラインをAIが解析し、瞬時に複数のデザイン案を生成することで、設計プロセスの効率化に成功しました。

小売・アパレル業

セブンイレブンは商品開発に生成AIを導入し、企画にかかる時間を最大90%削減。パル社では「ファッションメイト」というデジタル接客システムを開発し、インフルエンサースタッフのデータを学習させたAIが顧客対応を行うことで、新たな顧客体験を提供しています。

医療・創薬分野

恵寿総合病院では、医師の退院時サマリー作成業務に生成AIを活用し、作業時間を最大1/3に短縮。年間540時間の医師の作業負担軽減を実現しました。また、富士通と理化学研究所は生成AIを活用した創薬技術を開発し、タンパク質構造変化の予測時間を1日から2時間に短縮しています。

企業共通の導入ステップ

成功事例から見る生成AI導入の基本ステップとして、

- 活用目的の明確化と業務洗い出し

- 優先課題の選定とROI検証

- スモールスタートとアジャイルな導入

- リスク管理とガバナンス体制の構築

- 社内人材の育成とカルチャーづくり

生成AIはビジネスプロセスの革新だけでなく、新たな価値創造のツールとして、今後さらに多くの企業で活用されることが期待されています。

参照:

生成AIの活用事例21選から分かる企業成長戦略とは?活用と導入の方法を業界別・職種別に紹介!

AIを使いこなすために必要なスキルとは

AIを効果的に活用するためには、大きく分けて「技術的スキル」と「ソフトスキル」、そして「創造性と問題解決能力」の3つのスキルセットが必要です。

技術的スキル

AIの基本的な仕組みや特性を理解することは必須です。プログラミングやデータ分析の基礎知識があれば、AIツールをより効果的に活用できます。特にPythonのような言語の基礎や、データの扱い方を知っておくと、AIツールのカスタマイズや応用が可能になります。

ただし、すべての人がAIエンジニアになる必要はありません。AIを「使う」スキルと「作る」スキルは別物です。多くのビジネスパーソンにとって重要なのは、既存のAIツールを業務に活かす能力です。例えば、AIチャットボットに効果的な指示を出す「プロンプトエンジニアリング」のスキルは、今後ますます重要になるでしょう。

ソフトスキル

AIが普及する中で、皮肉にも「人間らしさ」が一層価値を持つようになっています。特にコミュニケーション能力、共感力、チームワーク、リーダーシップといった人間特有のソフトスキルの重要性が高まっています。

また、AIが提示する情報を批判的に評価できる「批判的思考力」も不可欠です。AIの出力には誤りやバイアスが含まれることがあるため、その情報を鵜呑みにせず、適切に評価・判断する能力が求められます。

創造性と問題解決能力

AIは与えられたデータや規則に基づいて処理を行いますが、全く新しいアイデアを生み出したり、複雑な社会問題に対して多角的なアプローチを考案したりすることは、現状では人間にしかできません。柔軟な思考力や異なる分野の知識を統合して新しい価値を創造する力が、AI時代を生き抜く上で決定的に重要です。

AIが生み出す新たな職種と将来性

AIの発展により、多くの定型業務が自動化される一方で、新たな職種も次々と誕生しています。これらの職種は、AIの限界を補いながらその利点を最大限に活用するために重要な役割を果たします。

AI技術開発関連の職種

AIエンジニアやデータサイエンティストなど、AI技術そのものを開発・改良する職種の需要は今後も高まり続けるでしょう。特に注目されているのが「AIプロンプトエンジニア」です。AIに最適な指示を出して望ましい結果を得るための専門家で、海外の事例では年収が最大で5000万円程度にもなるオファーがあるそうです。

また、「AIトレーナー」という職種も注目されています。AIモデルに学習データを理解させ、正確に動作するように訓練する専門職です。AIの判断が適切かどうかを評価し、モデルの精度を向上させる重要な役割を担います。

参照:

AIを使って年収5000万円?ChatGPTを司るプロンプトエンジニアとは?

AI活用支援の職種

AIの導入や活用を支援する専門家も増えています。「AIコンサルタント」は企業のAI戦略策定や導入支援を行い、「AI倫理専門家」はAIの公平性や透明性を確保するための指針を策定します。

また、「インターフェース・インタラクションデザイナー」はAIツールをより使いやすくするためのデザインを担当し、ユーザー体験の向上に貢献します。AIが普及すればするほど、人間とAIの間を取り持つこうした職種の重要性は高まるでしょう。

医療・ヘルスケア分野で期待される新たな役割

医療分野では、AIの活用により医師や医療スタッフの業務を支援する新たな役割が求められつつあります。たとえば、AIを搭載した画像診断支援ソフトや電子カルテの自動入力ツールなどを運用・管理する専門人材が注目されています。また、遠隔診療の普及により、医師が遠隔地の患者を診察する際の技術サポートを担う「医療IT支援技術者」のような職種も今後需要が高まると考えられます。

AIと共存するための心構えとキャリア戦略

AIと共存しながらキャリアを発展させるためには、特定のスキルだけでなく、柔軟なマインドセットを持つことが重要です。

「T型スキル」の獲得

これからのAI時代に求められるのは、一つの専門分野を深く掘り下げつつ(縦棒)、幅広い知識や視点も持つ(横棒)「T型スキル」です。例えばマーケティング担当者なら、データ分析(AIが得意)だけでなく、心理学や文化人類学の知識(人間の強み)を組み合わせることで価値を高められます。

実際に「T型人材」の年収は、専門特化型人材より平均12%高いというデータもあります。AIが進化する時代だからこそ、幅広い視点と深い専門性を併せ持つことが重要なのです。

AIリテラシーと人間独自の能力の融合

AIツールを使いこなす技術(プロンプトエンジニアリングなど)と、人間ならではの能力(共感力や文脈理解)を両立させることも重要です。AIができることとできないことを理解し、それぞれの強みを活かす姿勢が求められます。

例えば、介護ロボットを導入した老人ホームでは、機械操作に習熟しつつ、「入居者の微妙な表情変化を察知できる」職員が最も評価されるようになった事例もあります。このように、テクノロジーと人間的な感性を融合させることが、これからの時代に求められています。

「メタ学習」の習慣化

特定のスキルよりも、「学び方を学ぶ」能力こそAI時代の武器です。新しいAIツールが次々登場する時代、特定の技術への固執より「適応力」が求められます。週に1時間でも「新しいことを学ぶ時間」を設け、学習の筋トレをしておきましょう。

これにより、新しいツールやトレンドに対する抵抗感が減り、変化への適応力が自然と身につきます。継続的な学習と自己改善の姿勢が、AIと共存する未来において最も価値ある資質となるでしょう。

AI活用のメリットと注意点

メリット

AIの導入は、業務の効率化に大きく貢献します。例えば、チャットボットを活用すれば問い合わせ対応を自動化でき、従業員の負担軽減や顧客対応のスピード向上が期待されます。画像認識による品質管理やレポート作成の自動化など、さまざまな業務領域で省力化が進んでいます。

人材不足が課題となっている業界では、AIによる自動化が有力な対策手段となっています。単純作業をAIに任せることで、少人数でも業務を回せる体制づくりが可能になります。一方、創造性が求められる分野では、アイデアの補完や選択肢の提示といった形でAIが人の仕事を支援するようになっています。

また、意思決定における判断材料として、AIの分析結果が活用されるケースも増えています。膨大なデータから傾向を見出し、売上予測や在庫管理の精度を高めるなど、データドリブンな経営を後押しするツールとしても評価されています。

注意点

一方で、AIを導入する際は、その目的と活用領域を明確にする必要があります。課題に合わないツールを導入しても、十分な効果は得られません。技術選定の段階から、実際の業務フローや業種特性を踏まえた検討が求められます。

さらに、AIの性能は使用するデータに大きく左右されるため、精度を維持するには継続的なデータ更新とシステムのチューニングが不可欠です。導入して終わりではなく、運用フェーズでの人的リソースや体制の整備も視野に入れておく必要があります。

セキュリティ対策も忘れてはなりません。AIシステムは大量の情報を処理するため、個人情報や機密情報の取り扱いには特に慎重な対応が求められます。プライバシー保護や法令遵守の観点からも、適切な管理体制が重要です。

AIスキル習得のための学習方法

AIのスキルを効果的に習得するには、自分の目的や理解度に合わせて、適切な学習方法を選ぶことが大切です。以下では、初心者から実務レベルまで対応可能な主な学習手段を紹介します。

オンライン学習の活用

AIの基礎から応用までを学ぶためには、オンライン講座が手軽で有効な選択肢です。多くの教育プラットフォームでは、機械学習や深層学習といったテーマについて、初級者向けから専門性の高い内容まで幅広い講座が用意されています。動画と演習を組み合わせた形式が主流で、自分のペースで学べるのも特徴です。

言語やレベルに応じて、質問フォーラムやコミュニティ機能がある講座を選べば、つまずいたときのサポートも受けやすくなります。

実践によるスキル強化

AIを理解する上では、理論だけでなく実践経験も欠かせません。データ分析やモデル開発の演習に取り組むことで、実際の業務に近いスキルが身につきます。特に、実データを使った課題に挑戦する形式は、実務との接続性が高く、多くの学習者にとって有益です。

身近な業務や課題をテーマに、小規模なプロジェクトを自分で立ち上げてみるのも効果的です。たとえば、データ処理の自動化やレポート生成ツールの作成など、日常業務の効率化を目指す中で自然と実践力が養われます。

コミュニティへの参加

AI学習は、他者との交流を通じてさらに深まります。オンラインフォーラムや技術系のSNSなどでは、質問・回答のやり取りを通じて知識を広げることが可能です。チュートリアルの補足情報や、他の学習者の取り組み事例に触れることで、新たな気づきも得られます。

また、地域で開催される勉強会や交流イベントなどに参加することで、現場のリアルな情報に触れたり、同じ関心を持つ仲間を見つけたりすることができます。こうしたつながりは、学習のモチベーション維持にも大きく貢献します。

まとめ

AIは私たちの仕事を「奪う」のではなく「変える」ものです。30代・40代のビジネスパーソンにとって、AIとの共存は避けられない課題ですが、同時に大きなチャンスでもあります。

AIを効果的に活用するためには、基本的な技術知識とともに、人間ならではの創造性や共感力を磨くことが重要です。「T型スキル」の獲得や継続的な学習習慣の確立が、これからのキャリア戦略の鍵となるでしょう。

各業界でのAI活用事例からわかるように、AIは業務効率化だけでなく、新たな価値創造や問題解決にも大きく貢献しています。自社や自分の業務にAIをどう取り入れるか、今一度考えてみてはいかがでしょうか。

AI時代を生き抜くための最も重要なポイントは、変化を恐れず、常に学び続ける姿勢を持つことです。新しいツールや技術に触れ、自分のスキルを常にアップデートしていくことで、AIと共に成長するキャリアを築いていきましょう。