労働人口の減少や働き方の多様化といった社会変化に対応するため、多くの企業で業務効率化が喫緊の課題となっています。

この課題を解決する有効な手段が、デジタルツールの活用です。

適切なITツールを導入することで、コスト削減や生産性向上など、さまざまなメリットが期待できます。

この記事では、業務効率化に役立つデジタルツールの種類から、自社に最適なツールの選び方、導入を成功させるための具体的なステップ、そして実際の成功事例までを網羅的に解説します。

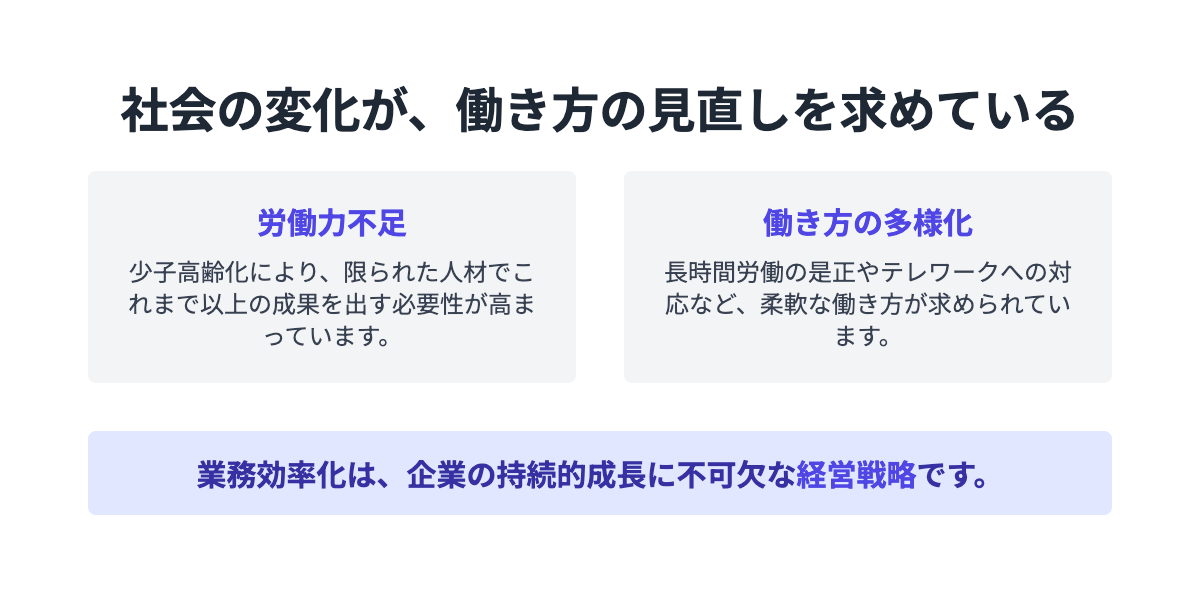

なぜ今、デジタルツールによる業務効率化が必要なのか

少子高齢化に伴う労働力不足は、多くの企業にとって深刻な問題です。

限られた人材で従来以上の成果を出すためには、業務プロセスの見直しと効率化が不可欠となります。

また、働き方改革の推進により、長時間労働の是正や多様な働き方への対応も求められています。

こうした背景から、デジタルツールの活用による業務のデジタル化は、もはや一部の先進的な企業の取り組みではなく、あらゆる企業が競争力を維持し、持続的に成長するための重要な経営戦略と位置づけられています。

デジタルツールを業務に活用して得られる4つのメリット

デジタルツールを導入し、業務のデジタル化を推進することは、企業に多くのメリットをもたらします。

手作業で行っていた業務を自動化することで、人件費をはじめとするコストの削減が見込めるほか、業務プロセス全体のスピードが向上し、生産性の向上に直結します。

また、従業員を定型業務から解放し、より付加価値の高いコア業務へ集中させることも可能です。

これらのメリットは、最終的に従業員の負担軽減や満足度向上にも貢献し、組織全体の活性化を促します。

メリット1:人件費や諸経費などのコストを削減できる

デジタルツールは、これまで人間が時間をかけて行っていたデータ入力や書類作成、情報整理といった業務を自動化・効率化します。

これにより、作業時間が短縮され、残業代などの人件費を直接的に削減することが可能です。

また、ペーパーレス化を推進するオンラインストレージやワークフローシステムを導入すれば、紙代、印刷代、郵送費、書類の保管スペースにかかる賃料といった諸経費も削減できます。

ツール導入には初期費用や月額費用が発生しますが、長期的に見れば、これらのコスト削減効果が投資を上回るケースは少なくありません。

メリット2:業務の生産性が向上し、売上アップにつながる

ビジネスチャットやプロジェクト管理ツールを導入すると、社内の情報共有が迅速かつ円滑になります。

これにより、意思決定のスピードが向上し、業務プロセス全体が効率化されます。

従業員一人ひとりが無駄な作業に費やす時間を減らし、本来注力すべき業務に集中できるため、個人および組織全体の生産性が高まります。

業務のデジタル化によって創出された時間は、新商品やサービスの開発、顧客への手厚いサポートなど、より付加価値の高い活動に充てることが可能です。

こうした取り組みが、最終的に顧客満足度の向上や売上増加という形で企業の成長に貢献します。

メリット3:定型業務を自動化してコア業務に充てる時間を創出する

多くの職場では、請求書作成、経費精算、日報の入力といった、毎日・毎月繰り返される定型業務に多くの時間が割かれています。

RPA(RoboticProcessAutomation)や各種業務特化型のツールを活用することで、これらの作業を自動化できます。

業務のデジタル化は、従業員を単純作業や反復作業から解放します。

その結果、従業員はより創造性や専門性が求められる企画立案、市場分析、戦略策定、新規顧客開拓といったコア業務に多くの時間を割り当てられるようになります。

これは、従業員のスキルアップやモチベーション向上にも作用し、企業の競争力強化を後押しします。

メリット4:従業員の負担を軽減し、エンゲージメントを高める

煩雑な手作業や長時間にわたる残業は、従業員の心身に大きな負担をかけ、疲弊させる原因となります。

デジタルツールの活用によって業務のデジタル化を進め、無駄な作業を削減することは、従業員の物理的・精神的な負担を軽減し、ワークライフバランスの改善に寄与します。

従業員が単純作業から解放され、自身のスキルや経験を活かせる創造的な業務に取り組めるようになると、仕事に対する満足度ややりがいが高まります。

このような環境は、従業員のエンゲージメントを向上させ、人材の定着や離職率の低下という効果も期待できます。

【目的別】業務効率化を推進するデジタルツールの主な種類

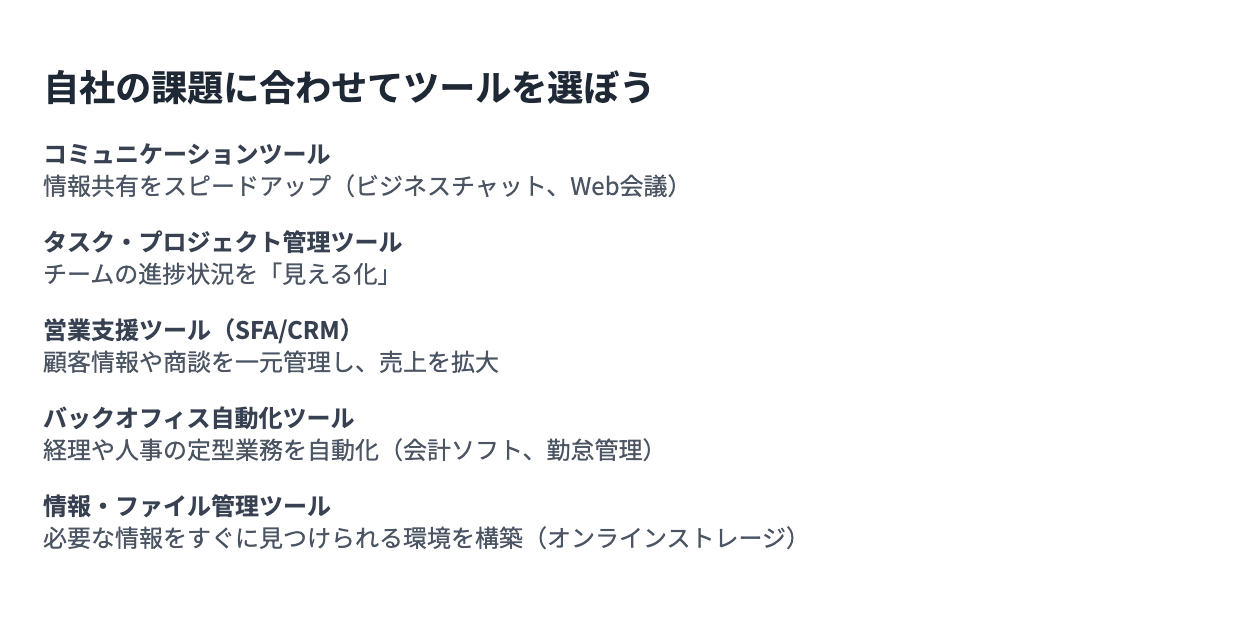

業務効率化に役立つデジタルツールは多岐にわたるため、自社が抱える課題に応じて適切な種類を選択することが重要です。

例えば、社内の意思疎通に課題がある場合はコミュニケーションツール、プロジェクトの進捗管理がうまくいかない場合はタスク管理ツールが有効です。

ほかにも、営業活動、経理や人事などのバックオフィス業務、社内情報の管理など、特定の目的に特化したITツールが存在します。

ここでは、代表的なツールの種類を目的別に分類し、それぞれの特徴を紹介します。

コミュニケーションを円滑にするツール

ビジネスチャットツールやWeb会議システムは、社内外のコミュニケーションを円滑にし、迅速な情報共有を実現するITツールです。

メールに比べて形式的な挨拶などを省略でき、リアルタイム性の高いやり取りが可能です。

部署やプロジェクトごとにグループを作成して会話ができるため、関係者間での認識の齟齬を防ぎ、意思決定のスピードを向上させます。

特に、テレワークや複数の拠点を持つ企業にとっては、場所の制約を受けずに円滑な連携を図る上で不可欠なツールです。

ビデオ通話や画面共有機能を活用すれば、対面に近い形での打ち合わせや情報共有も行えます。

タスクやプロジェクトの進捗を可視化するツール

プロジェクト管理ツールやタスク管理ツールは、チーム全体の業務状況を「見える化」するためのITツールです。

個々のタスクの担当者、期限、進捗状況などを一元的に管理し、ガントチャートやカンバンボードといった形式で分かりやすく表示します。

これにより、プロジェクトの全体像を誰もが把握でき、進捗の遅れや特定のメンバーへの業務の偏りを早期に発見できます。

マネージャーは適切なリソース配分やスケジュール調整を行いやすくなり、メンバーは自身の役割と優先順位を明確に認識して業務に取り組めるようになります。

営業活動を支援・管理するツール

SFA(SalesForceAutomation)やCRM(CustomerRelationshipManagement)がこの分野の代表的なITツールです。

SFAは、商談の進捗状況や営業担当者の行動履歴を記録・管理し、営業活動のプロセスを効率化します。

一方、CRMは顧客情報や過去の取引履歴、問い合わせ内容などを一元管理し、顧客との良好な関係構築を支援します。

これらのITツールを活用することで、属人化しがちな営業ノウハウを組織全体で共有し、データに基づいた戦略的なアプローチが可能になります。

結果として、営業部門全体の生産性向上や売上拡大が期待できます。

バックオフィス業務を自動化するツール

会計ソフト、経費精算システム、勤怠管理システム、給与計算ソフトなど、人事、労務、経理といったバックオフィス部門の業務を効率化するITツールです。

これらのツールは、請求書発行、領収書のデータ化、勤怠情報の集計、給与計算といった定型的な作業を自動化し、担当者の負担を大幅に軽減します。

手作業による入力ミスや計算間違いを防ぎ、業務の正確性を高める効果もあります。

また、法改正や税制変更にもクラウド上で自動的にアップデート対応する製品が多く、コンプライアンスを遵守した上で業務を遂行するのに役立ちます。

情報やファイルを安全に一元管理するツール

オンラインストレージや文書管理システムは、社内に散在しがちな資料やファイルを一元的に集約し、管理・共有するためのITツールです。

サーバーや個人のPCにバラバラに保存されている状態を防ぎ、「必要な情報がすぐに見つからない」といった無駄な時間を削減します。

高度な検索機能やバージョン管理機能により、常に最新の正しい情報へアクセスできます。

また、ファイルやフォルダごとに詳細なアクセス権限を設定できるため、役職や部署に応じて閲覧・編集範囲を制限し、内部からの情報漏洩リスクを低減させるなど、セキュリティの強化にも貢献します。

【事例紹介】デジタルツールの活用で業務改善に成功したケース

デジタルツールの導入によって、実際にどのような効果が得られるのでしょうか。

ここでは、業種別にデジタルツールの活用で業務改善に成功した企業の事例を紹介します。

各企業がどのような課題を抱え、いかなるツールの導入と業務のデジタル化によってそれを解決したのかを知ることは、自社でのツール導入を検討する上で大いに参考になります。

具体的な成功事例から、自社の状況に置き換えて導入効果をイメージしてみましょう。

【製造業の事例】紙媒体の管理をなくし情報共有をスピードアップ

ある製造工場では、生産ラインの稼働状況や作業日報を紙で管理していました。

そのため、現場で起きたトラブルの情報が事務所の管理者に伝わるまでにタイムラグが生じ、対応が後手に回ることが課題でした。

そこで、タブレット端末と情報共有ツールを導入し、現場の状況をリアルタイムで写真やテキストで報告できる仕組みを構築しました。

このデジタル化により、管理者は事務所にいながら現場の状況を即座に把握し、迅速な指示を出せるようになりました。

また、過去の報告データも簡単に検索できるため、トラブルの原因分析や再発防止策の検討にも役立っています。

【サービス業の事例】繰り返し行う作業を自動化し担当者の負担を軽減

あるホテルでは、複数の宿泊予約サイトからの予約情報を、手作業で自社の基幹システムに入力していました。

この作業は単純でありながら時間がかかり、入力ミスが発生するリスクも抱えていました。

この課題を解決するため、RPAツールを導入し、各予約サイトから予約情報を取り込み、基幹システムへ自動で転記する仕組みを構築しました。

このデジタル化によって、フロントスタッフは単純なデータ入力作業から解放され、顧客への接客やおもてなしといった本来注力すべき業務に多くの時間を割けるようになりました。

結果的に、従業員の負担軽減と顧客満足度の向上の両方を実現しました。

【小売業の事例】顧客情報を一元管理してアプローチを最適化

複数の実店舗とオンラインストアを運営するアパレル企業では、顧客情報が店舗とオンラインで別々に管理されており、顧客一人ひとりに対して一貫したサービスを提供できていませんでした。

そこで、CRMツールを導入し、すべてのチャネルの顧客情報と購買履歴を一元管理するようにしました。

このデジタル化により、例えば「オンラインストアで特定の商品を閲覧した顧客が実店舗に来店した際に、関連商品をおすすめする」といった、チャネルを横断したきめ細やかなアプローチが可能になりました。

顧客の購買行動に基づいた最適な情報提供を行うことで、顧客ロイヤルティを高め、売上向上に成功しています。

自社に最適なデジタルツールを選ぶための5つの比較ポイント

業務効率化の成否は、自社の課題や目的に合ったデジタルツールを選べるかに大きく左右されます。

市場には多種多様なITツールが存在するため、機能の豊富さや価格だけで安易に選んでしまうと、導入後に「使いこなせない」「期待した効果が出ない」といった失敗に陥りがちです。

そうした事態を避けるため、ここではツール選定の際に比較・検討すべき5つの重要なポイントを解説します。

これらのポイントを念頭に置き、慎重に選定を進めることが成功への鍵となります。

ポイント1:解決したい業務上の課題を明確にする

最適なITツールを選ぶための最初のステップは、ツールの機能比較ではなく、自社が抱える業務上の課題を具体的に特定することです。

コミュニケーションに時間がかかりすぎている、書類の承認プロセスが煩雑だ、営業の進捗状況が属人化しているなど、現場の業務フローを詳細に分析し、どこにボトルネックがあるのかを洗い出します。

課題が明確になれば、それを解決するために必要な機能もおのずと見えてきます。

多機能なツールは魅力的ですが、自社の課題解決に直接関係のない機能は、コスト増や操作の複雑化を招くだけです。

課題解決という目的に立ち返り、必要な機能を備えたITツールを選定します。

ポイント2:現場の誰もが直感的に使える操作性か

どれほど高機能なITツールであっても、実際にそれを利用する現場の従業員が使いこなせなければ、業務効率化は実現しません。

特に、ITツールに不慣れな従業員もいることを想定し、マニュアルを熟読しなくても直感的に操作できる、分かりやすいインターフェースのツールを選ぶことが重要です。

多くのツールには無料のトライアル期間が設けられているため、本格導入の前に、実際に現場の従業員に試用してもらうと良いでしょう。

その上で、操作性に関するフィードバックを集め、誰もがストレスなく使えると判断できるITツールを選ぶことで、導入後のスムーズな定着が期待できます。

ポイント3:導入や運用にかかる費用対効果は適切か

デジタルツールの導入には、初期費用や月額のライセンス費用など、さまざまなコストが発生します。

これらの投資額に対して、どれだけの効果(人件費削減額、生産性向上による利益増など)が見込めるのか、費用対効果を慎重に見極める必要があります。

自社の事業規模や利用人数に対して、過剰な機能を持つ高価なツールは避けるべきです。

まずは必要最低限の機能を持つプランから始めたり、機能が限定された無料ツールを試したりするのも一つの方法です。

将来的な事業拡大に伴う拡張性も考慮しつつ、現在の予算内で最大の効果を発揮できる、コストパフォーマンスに優れたツールを選択します。

ポイント4:既存システムとスムーズに連携できるか

多くの企業では、すでに会計システムや顧客管理システムなど、何らかのITツールを導入しています。

新たに導入するツールが、これらの既存システムとデータ連携できるかは非常に重要な確認事項です。

例えば、営業支援ツール(SFA)とチャットツールが連携できれば、商談の進捗をリアルタイムで関係者に共有できます。

もしシステム間の連携ができなければ、データを手作業で二重入力する手間が発生し、かえって非効率になる可能性もあります。

API連携の柔軟性や、連携可能なアプリケーションの種類などを事前に調査し、社内のシステム全体でシームレスな情報の流れを構築できるITツールを選びます。

ポイント5:セキュリティ対策やサポート体制は万全か

業務で扱う機密情報や個人情報をクラウド上で管理する場合、情報漏洩や不正アクセスを防ぐための堅牢なセキュリティ対策が施されているかを確認することは必須です。

データの暗号化、IPアドレスによるアクセス制限、二段階認証といった機能の有無や、ISO27001などの国際的なセキュリティ認証を取得しているかなどをチェックします。

また、導入後に操作方法で不明点が生じたり、システムに不具合が発生したりした際に、迅速に対応してくれるサポート体制が整っているかも重要です。

電話、メール、チャットなど、どのような問い合わせ方法があるか、対応時間や範囲を事前に確認しておくと、安心してITツールを運用できます。

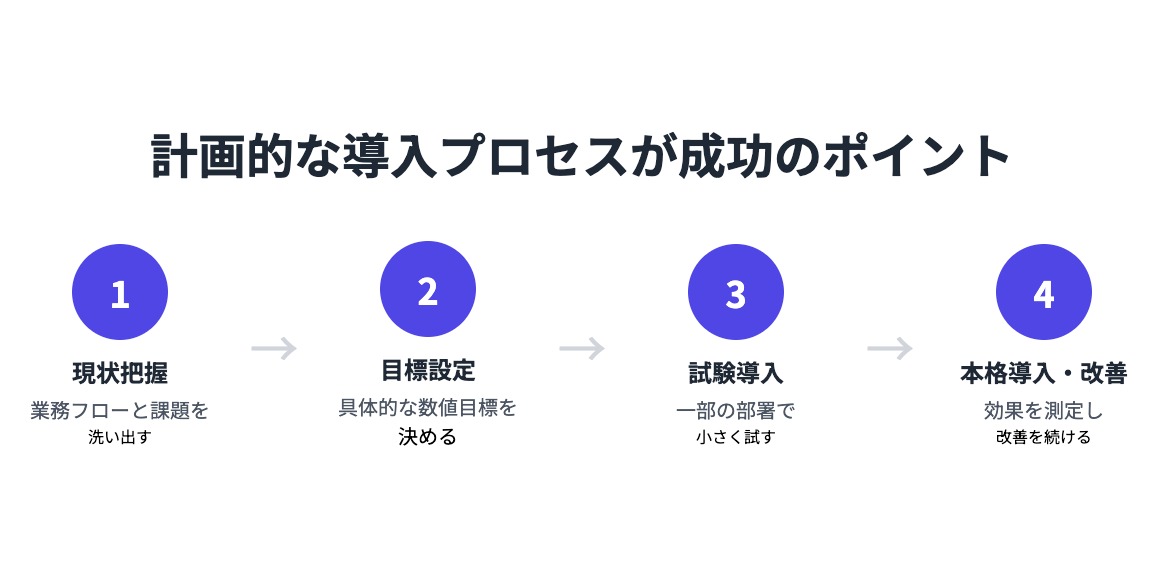

デジタルツール導入を成功に導く4つのステップ

効果的なデジタルツールを選定できたとしても、導入プロセスを誤ればその効果は半減してしまいます。

導入を成功させるためには、場当たり的に進めるのではなく、計画的なアプローチが不可欠です。

現状の業務を正確に把握することから始め、明確な目標を設定し、段階的に導入を進めていくことが重要です。

ここでは、ITツールの導入を成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。

このプロセスを着実に実行することで、ツールを組織に定着させ、効果を最大化できます。

STEP1:現状の業務フローと課題を洗い出す

まず最初に行うべきは、デジタル化の対象となる業務の現状を正確に把握することです。

担当者へのヒアリングや業務日誌の分析を通じて、「誰が、どのような手順で、どのくらいの時間をかけて」業務を行っているかを詳細に可視化します。

この過程で、非効率な作業、重複している業務、属人化しているノウハウといった問題点が明らかになります。

ここで洗い出した課題が、ITツール導入によって解決すべき具体的なターゲットとなります。

この現状分析を丁寧に行うことで、導入目的が明確になり、後のツール選定の精度も高まります。

STEP2:導入目的と具体的な目標(KPI)を設定する

洗い出した課題に基づき、「なぜITツールを導入するのか」という目的を明確にします。

例えば、「書類の承認プロセスを迅速化する」「営業部門の残業時間を削減する」といった目的です。

次に、その目的の達成度を客観的に測るための具体的な数値目標(KPI)を設定します。

「稟議の承認にかかる平均時間を3日から1日に短縮する」「残業時間を月平均で20%削減する」など、測定可能な指標を設けることが重要です。

このKPIが、導入後の効果検証を行う際の基準となり、プロジェクトの進捗を管理する上での道しるべとなります。

STEP3:ツールを選定し、一部の部署で試験導入する

設定した目的とKPIを達成できるITツールを複数候補として挙げ、機能、コスト、操作性、サポート体制などの観点から比較検討し、最適なツールを選定します。

ただし、選定後すぐに全社で一斉に導入するのはリスクが高いため、まずはITツール導入に協力的な部署やチームに限定して試験的に導入します(スモールスタート)。

このトライアル期間中に、ツールの使い勝手や業務フローとの適合性を評価し、現場の従業員からフィードバックを収集します。

ここで得られた知見や課題を基に、本格導入に向けた運用ルールの策定やマニュアルの改善を行います。

STEP4:本格導入と効果測定・改善を繰り返す

試験導入の結果を分析し、大きな問題がなければ全社への本格導入へと進めます。

全従業員を対象とした説明会や研修会を実施し、導入目的や基本的な操作方法を周知徹底します。

ITツールの導入後は、STEP2で設定したKPIを基に定期的に効果を測定し、導入目的が達成されているかを検証します。

もし目標に届いていない場合は、その原因を分析し、ツールの設定を見直したり、追加の研修を行ったりするなどの改善策を講じます。

このように、導入して終わりではなく、効果測定と改善のサイクルを継続的に回していくことが、ITツールの定着と活用度の向上には不可欠です。

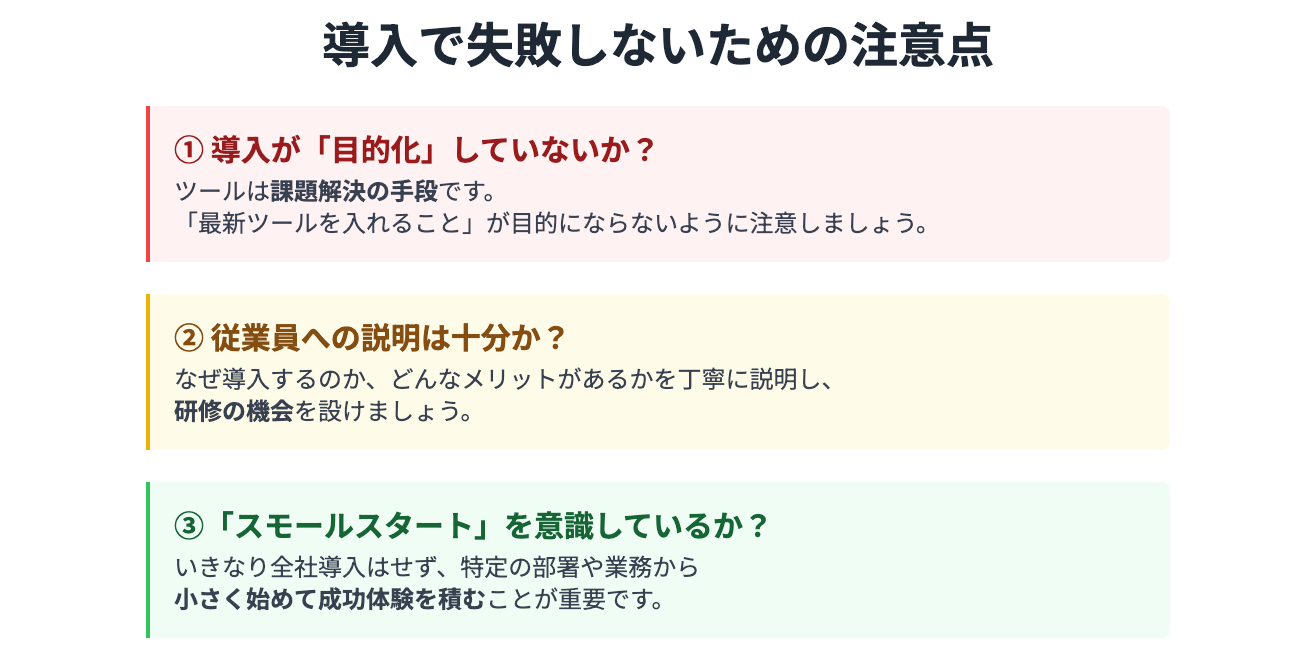

デジタルツールの導入で失敗しないための注意点

デジタルツールは業務効率化の強力な武器となり得ますが、導入の進め方によっては期待した成果を得られず、失敗に終わるケースも少なくありません。

多額の投資が無駄にならないよう、陥りがちな失敗パターンを事前に理解し、対策を講じておくことが重要です。

ここでは、ITツールの導入で失敗しないために、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

これらの注意点を押さえることで、導入プロジェクトを成功に導く確率を高めることができます。

ツールを導入すること自体が目的にならないようにする

デジタルツール導入プロジェクトで最も陥りやすい失敗の一つが、「導入の目的化」です。

ITツールの導入は、あくまで「業務上の課題を解決する」という目的を達成するための手段に過ぎません。

しかし、「最新のツールを導入すること」そのものが目的になってしまうと、自社の課題に合わない高機能なツールを選んでしまったり、導入後の活用方法が具体的に検討されないまま放置されたりする事態を招きます。

常に「このITツールで何を達成したいのか」という原点に立ち返り、課題解決に貢献しているかを問い続ける姿勢が求められます。

従業員への十分な説明とトレーニングの機会を設ける

新しいITツールの導入は、これまでの業務のやり方を変えることを意味するため、現場の従業員から反発や戸惑いの声が上がることもあります。

導入をスムーズに進めるには、なぜそのツールが必要なのか、導入によってどのようなメリットがあるのかを、経営層やプロジェクト担当者が丁寧に説明し、従業員の理解と納得を得ることが不可欠です。

また、導入時には全従業員を対象とした操作研修会を実施し、基本的な使い方を習得する機会を設けます。

導入後も、気軽に質問できるヘルプデスクを設置するなど、継続的なフォロー体制を整えることで、ITツールが組織に定着しやすくなります。

まずは特定の業務からスモールスタートで始める

全社的な業務効率化を目指すあまり、最初から大規模で複雑なシステムを導入しようとすると、現場の負担が大きくなりすぎて混乱を招き、プロジェクトが頓挫するリスクが高まります。

失敗のリスクを最小限に抑えるためには、まずは課題が明確で効果を実感しやすい特定の業務や部門に絞って、小規模に導入を開始する「スモールスタート」が有効です。

例えば、機能が限定された無料ツールを使って一部のチームで試してみるなど、低コストで始められる方法もあります。

小さな成功体験を積み重ね、その効果を社内に示すことで、全社展開に向けた協力体制を築きやすくなります。

まとめ

デジタルツールを活用した業務のデジタル化は、現代の企業が直面する労働力不足や働き方改革といった課題に対応し、持続的に成長していくための重要な経営戦略です。

適切なITツールを選定し、計画的なステップに沿って導入することで、コスト削減、生産性向上、従業員エンゲージメントの向上など、多岐にわたるメリットを享受できます。

重要なのは、ツールを導入すること自体を目的とせず、常に自社の課題解決という視点を持ち続けることです。

まずは身近な業務の課題から洗い出し、小さな範囲からでもデジタル化を試みることで、業務効率化への確実な一歩を踏み出すことが可能になります。