近年、人手不足による店舗閉鎖や営業時間短縮のニュースを頻繁に目にするようになりました。実は、この状況は今後さらに深刻化することが予想されています。2030年には644万人もの労働力が不足すると予測されており、これは千葉県の人口(約628万人※令和7年5月1日現在)を上回る規模です。

今回は、避けて通ることのできない「2030年問題」について、働く私たちの視点から分析し、今から準備すべき対策について解説します。適切な準備により、この社会変化をキャリアアップの機会として活用することが可能です。

2030年問題の基本概要と社会への影響

2030年問題とは、高齢化に伴う人口減少により、2030年頃に表面化すると予想される社会課題の総称です。この問題の核心は、日本の人口構造が根本的に変化することにあります。

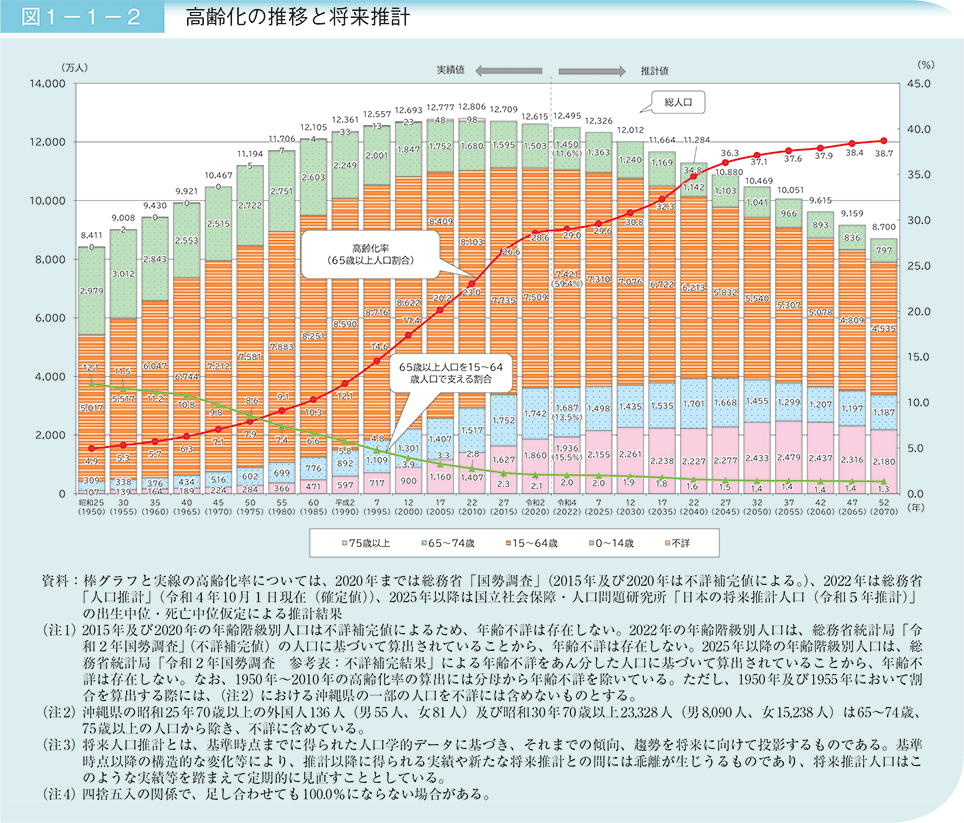

内閣府が公表した「令和5年版高齢社会白書」によると、2022年10月時点で日本の総人口は1億2,495万人、うち65歳以上の人口は3,624万人で高齢化率は29.0%に達しています。この傾向が継続すれば、2030年には総人口の約1/3が高齢者となる見込みです。

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、生産年齢人口は2030年には6,773万人まで減少すると予測されており、労働力の根本的な不足が懸念されます。

参照:

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/html/zenbun/s1_1_1.html

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc111110.html

労働市場への具体的な影響分析

深刻な人材不足の到来

パーソル総合研究所と中央大学が共同で実施した「労働市場の未来推計2030」によると、2030年には7,073万人の労働需要に対し、6,429万人の労働供給しか見込めず、結果として644万人の人手不足が発生する見通しです。

この労働力不足は、企業の人材獲得競争を激化させる一方で、働く側にとっては転職市場における優位性の向上や、待遇改善の機会をもたらす可能性があります。

賃金水準の上昇圧力

人手不足の深刻化により、企業は優秀な人材の確保・維持のために賃金水準を引き上げる必要性に迫られます。中央大学の阿部正浩教授は「想定通りに賃金が上昇しなければ、1000万人の人手不足に陥る可能性もある」と指摘しており、賃金上昇は避けられない傾向と考えられます。

働き方の多様化の加速

労働力確保の観点から、企業はリモートワーク、フレックスタイム制、副業容認など、従来以上に柔軟な働き方を提供する必要性が高まります。これにより、働く側のワークライフバランス向上と生産性の両立が期待されます。

参照:

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36810010T21C18A0TJ2000/

人口構造変化の背景と将来展望

2010年に8,000万人以上であった生産年齢人口は、2030年には約6,700万人まで減少し、生産年齢人口率は63.8%(2010年)から58.1%(2030年)へと低下する見込みです。

この変化により、高齢者1人を支える現役世代の比率は、2010年の約2.8人から2030年には約1.8人へと大幅に減少します。このペースは国際的に見ても極めて急速であり、日本が高齢化社会から高齢社会への移行にかかった期間はわずか24年間でした。これは、ドイツの40年、イギリスの46年、フランスの126年と比較しても突出して短い期間です。

参照:

https://www.recruit-ms.co.jp/research/2030/report/trend1.html

企業における対応策の方向性

採用戦略の革新

人材確保の困難化により、企業は従来の新卒一括採用に加え、中途採用、リファラル採用、ダイレクトリクルーティング、SNSを活用したスカウトなど、多角的な採用手法を導入する必要があります。

デジタル技術の積極活用

産業別の労働力不足予測では、サービス業、医療・福祉業などで特に深刻な人手不足が見込まれています。これらの業界では、AI・IoT・ロボティクスなどの先端技術導入により、少数精鋭での業務運営体制の構築が急務となります。

シニア人材の活用拡大

パーソル総合研究所の試算では、男性の64歳時点労働力率80.9%が65~69歳まで継続すれば22万人、女性の60~69歳労働力率が70%に向上すれば141万人の労働力増加が期待できるとされています。

参照:

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/column/201904080001.html

個人レベルでの対策と準備

スキル開発とリスキリング

技術革新に対応するため、デジタルリテラシーの向上は必須要件となります。プログラミングスキルの習得は理想的ですが、最低限でもデータ分析ツールの活用、クラウドサービスの操作、オンラインコミュニケーションツールの熟練度向上は不可欠です。

キャリアポートフォリオの多様化

単一企業・職種への依存リスクを軽減するため、副業や複業を通じた異業種経験の蓄積が重要です。これにより、変化する労働市場への適応力を高めることができます。

健康資本への投資

労働期間の延長が予想される中、継続的な健康管理と体力維持は重要な自己投資となります。定期的な健康診断の受診、運動習慣の確立、メンタルヘルスケアの実践が長期的なキャリア形成に寄与します。

ネットワーク構築の強化

人材不足時代において、人的ネットワークの価値は一層高まります。業界団体への参加、異業種交流会への積極的な参加、メンタリング関係の構築など、戦略的なネットワーキングが新たな機会創出につながります。

業界別影響度と対応戦略

高リスク業界の現状

建設業界では労働力不足が既に深刻化しており、就業者数は1997年の約685万人をピークに減少が続き、2024年には477万人となっています。建設業、介護・医療、小売業、サービス業等では特に深刻な人手不足が予想されるため、早急な対策が求められます。

成長機会のある分野

IT・デジタル関連、自動化・省力化技術、外国人材支援サービス、高齢者向けサービス等の分野では成長が期待されます。これらの分野へのキャリアトランジションも有効な選択肢として検討すべきでしょう。

参照:

https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart6-4/index.html

新しい働き方のパラダイム

成果重視への転換

労働力不足により、企業は限られた人材で同等の成果を実現する必要があります。この結果、労働時間の長さよりも成果の質と量が重視される評価制度への移行が加速するでしょう。

場所的制約からの解放

リモートワークとハイブリッドワークの定着により、居住地と勤務地の制約が緩和されます。地方在住者でも都市部企業での勤務が可能となり、ライフスタイルの選択肢が大幅に拡大します。

エイジレス・キャリアの実現

60代、70代での現役継続が一般化し、年齢による就業機会の制限が緩和される見込みです。従来の「定年退職」概念に代わり、「生涯現役」が新たなスタンダードとなる可能性があります。

2030年問題をビジネス機会として捉える視点

労働者の交渉力向上

人材の希少価値向上により、働く側の交渉力が強化されます。待遇改善、働き方の柔軟性、キャリア開発機会の拡大など、従業員にとって有利な条件を獲得しやすくなります。

新規事業機会の創出

労働力不足と高齢化は、新しいサービスや商品に対する潜在需要を生み出します。これらのニーズに対応するビジネスモデルの開発は、起業や新規事業展開の有望な機会となります。

人的資本投資の収益性向上

人材不足環境下では、専門スキルを有する人材の市場価値が大幅に向上します。現在のスキル投資は、将来的に高いリターンを生み出す可能性があります。

政策動向と社会システムの変化

女性活躍推進の加速

2030年時点で働く女性を102万人増加させるためには、保育受け皿を116.2万人分追加する必要があるとされています。保育インフラの充実と育児支援制度の拡充により、女性の就業継続環境が大幅に改善される見込みです。

外国人材受入れ制度の拡充

政府は新在留資格制度により2025年までに50万人超の外国人就業を目指しています。職場における多様性の向上と国際的な協働スキルの重要性が高まります。

高齢者雇用制度の発展

定年延長や継続雇用制度の充実により、60代以降の就業機会が拡大します。これは現在働く世代にとっても、将来的なキャリア選択肢の多様化を意味します。

参照:

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/

まとめ

2030年問題への対応は、長期的な視点に基づく戦略的アプローチが必要です。重要なのは、受動的な姿勢ではなく、能動的に変化を活用する姿勢です。

スキル開発、健康管理、ネットワーク構築、そして働き方の柔軟性向上。これらの要素を組み合わせた総合的な準備により、2030年には「変化適応力の高い人材」として市場価値を最大化することが可能です。

人口構造の変化は不可避ですが、その変化にどう対応し、どう活用するかは個人の選択と準備次第です。2030年問題を「危機」として捉えるのではなく、「新たな機会」として前向きに準備することで、持続可能で充実したキャリアを構築していきましょう。

変化の波に翻弄されるのではなく、波を読み、それを推進力として活用する。そのような戦略的思考と実践力が、これからの時代に求められる重要な能力となるでしょう。