おはようございます!2025年10月17日の最新トピックから、働き方に効くポイントをやさしく解説します。AIは「使えるところを見極めて任せる」時代へ。今日も一緒にアップデートしていきましょう!

AIエージェントの内部構造 ~ 生成AIの次なるフロンティアを解き明かす技術

AIエージェントは、目標を与えると必要な「ツール」を呼び出しながら自律的にタスクを進める仕組みです。記事では、エージェントを動かす基本パーツ(開発フレームワーク、モデル実行環境、ツール呼び出し、短期・長期記憶、トレース=実行記録など)を整理し、ReAct(思考→行動→観察のループ)という考え方で実装されることをわかりやすく説明しています。要するに「考えて→手を動かして→結果を見てまた考える」を高速で回す仕組みですね。

働き方の観点では、エージェントは“自動で動く部下”というより「任せ方が上手い人ほど成果が出る道具」です。小さく具体的なゴールに分ける、扱うデータの権限や記録をきちんと管理する、うまくいかなかった手順をトレースから学び直す——このあたりが実務活用の勘所になりそうです。まずは自分の定型作業を一つ選び、ツールの一覧と手順を言語化してエージェント化してみるのが良い入口ですね。

Microsoft、全Windows 11 PC向けに音声アシスタント「Hey Copilot」と自律型AIエージェントを展開

MicrosoftがWindows 11に音声起動「Hey Copilot」、画面理解の「Copilot Vision」、自律動作の「Copilot Actions」を広く展開します。高性能機だけでなく“すべてのWindows 11 PC”で使える方針がポイント。声で指示し、画面の内容を理解し、必要に応じてPC操作まで任せられる——PC体験そのものが会話中心に近づいていきます。

働き方としては「声でサッと頼む」「画面を見せて要点をまとめさせる」「単純な整理や抽出は任せる」の3つが実用ライン。オフィス環境での音声入力は配慮が要る一方、ヘッドセットやテキスト入力でも同機能が使えるので使い分けが鍵になります。自動操作を許可する範囲(権限)やログの見える化など、会社のルール作りも早めに整えておくと安心ですね。

スタンフォード発、AIの「記憶喪失」を防ぐ新技術ACE ~ 進化するプレイブックで自己改善を加速

スタンフォード大学とSambaNovaの「ACE(Agentic Context Engineering)」は、エージェントの“コンテキスト崩壊”を防ぐ新手法です。学びを一つの長文に圧縮せず、箇条書きの「進化するプレイブック」として増補・整理し続けるのがコツ。Generator/Reflector/Curatorの役割分担で経験から得たコツを少しずつ追記・更新し、重複は定期的に削除します。

人の働き方にも応用できます。日々の学びを「小さな項目」にして追記し、定期的に重複や陳腐化を掃除する——この情報整理の習慣が、迷子にならない知識運用につながります。チームでも“進化する手順書”を育てると、引き継ぎや品質のバラつきが減っていきますね。

マイクロソフトのAI PC戦略 ~ CopilotでCortanaの再挑戦、音声とファイル操作を強化

Ars Technicaは、Windows 11でのCopilot強化を「Cortanaの再挑戦」と位置づけつつ、実用面(音声起動、画面理解、ファイルの作成・編集まで一気通貫)での前進を評価しています。単なる会話ではなく、OSの標準機能として“作業の段取りをAIに委ねる”方向が見えてきました。

実務では、検索・要約・簡単な編集など“時間のかかる前処理”をAIに任せ、人は意思決定と最終仕上げに集中する分業が現実味を帯びます。逆に言えば、成果物の品質基準やレビュー手順(セキュリティや誤動作時のガードレール)を明文化しないと、便利さがそのままリスクにもなります。導入と同時に“ルール作り”もセットで進めましょう。

ニューヨーク州、AI活用家賃設定ソフトウェアによる価格固定を禁止

ニューヨーク州が、家主の家賃設定に使われるアルゴリズム(例:RealPageなど)を通じた価格固定を州レベルで初めて禁止へ。複数の家主が同ソフトを使う場合は共謀と見なすなど、反競争的な動きを抑える狙いです。テックの進化に合わせ、規制面のアップデートも加速しています。

働き方としては「AI活用=効率」だけでなく「公正性・透明性・説明責任」も同時に満たす設計が重要だという示唆です。AI導入の社内手順に、データの由来や意思決定プロセスの記録、外部説明の方針(問い合わせ対応も含む)を組み込んでおくと、後々のトラブルを防げます。

AIバブルは弾けるのか?エド・ジトロン氏が考察

AIは過度に“できること”だけが強調されがち——という厳しめの視点。OpenAIの収益性や運用コストなど、経済面の現実も直視すべきだという議論です。一方で、ブレインストーミングや記憶補助など、日常の補助ツールとしての価値は確かにあるというバランスも示されました。

実務では“道具としてのAI”に徹することが大切です。KPI(目的)を決め、効果検証をし、合わない用途はやめる。派手な事例に引っ張られず、業務にフィットする範囲で使い倒す——この姿勢が、費用対効果を最大化します。

Kayak、旅行の質問、検索、予約に対応する「AIモード」を導入

旅行検索のKayakが、サイト本体にチャット型の「AIモード」を統合。オープンな旅行アイデアの相談から、予算に合わせた候補提示、予約まで一気通貫で進められるようになります。チャットが“検索の前段”を肩代わりする流れが、一般向けサービスでも当たり前になりつつありますね。

働き方では、自社サイトにAI対話を“埋め込む”ことで、顧客の曖昧な要望の具体化や、意思決定の初期段階を効率化できます。FAQ自動応答の先にある「伴走型サポート」をどう設計するか——業務フローごと見直す好機です。

AIスタートアップが独自データ収集に注力する理由

AIの実力を決めるのは“データ量”より“データの質”。記事では、現場での作業動画や熟練者の判断ログなど、目的に合った一次データを地道に集める取り組みが紹介されています。合成データを使うにしても、元となる良質なデータが欠かせません。

働き方のヒントは「自分たちにしか集められないデータを持つ」こと。日々の業務記録や判断理由を構造化して残すだけでも、将来のAI活用(自動化・支援)の質がぐっと上がります。量ではなく“信頼できる一次情報”を大切にしましょう。

OnePlusがGemini AIを深く統合したOxygenOS 16を発表

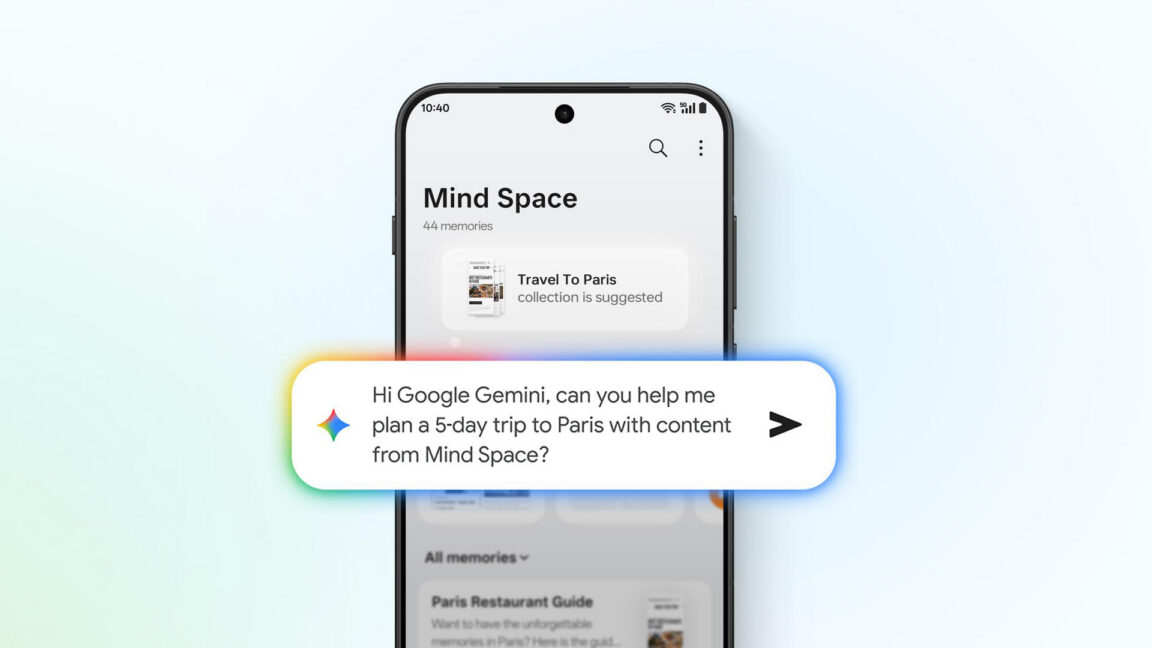

OnePlusの次期OS「OxygenOS 16」は、GoogleのGeminiを深く統合。スクショや音声メモから旅程作成を提案する「Mind Space」、文章の校正・要約などのAIライティングがシステム全体で使えるようになります。スマホOSそのものが“個人アシスタント化”していく流れです。

働き方としては、日々のメモやスクショを“放っておいても整理提案してくれる”体験が広がるかもしれません。ちょっとした書き直しや要約は端末側で済ませ、人は判断や発想に時間を使う——そんな分業がモバイルでも進みそうです。

AIと共に成長する働き方

今日は「エージェント化」「OSへの深い統合」「品質とガバナンス」の3本柱がくっきり見えました。AIは魔法ではなく、任せ方とルール作りで成果が変わります。まずは小さな業務から“AIに任せる型”を作り、学びをプレイブックとして育てていきましょう。